2025年7月20日 「平成の玉虫厨子」の紹介と説明を追加しました。

2025年7月 2日 「丸木舟(目録)」(大網白里市デジタル博物館)へのリンクを設定しました。

2025年6月15日 「巨樹|樹の国・日本」(タグ:クスノキ)へのリンクを設定しました。

2025年6月12日 「現光寺縁起絵巻」についてのYouTube動画へのリンクを設定しました。

2025年6月10日 「クスノキノート」を公開しました。

ご紹介している各コーナーの記述内容は、誤りの訂正、表現の修正、追加の記述などを必要に応じて行ってゆきます。

なお、大きな修正変更の場合はその内容を明記させて頂きます。

※特に、こちらの「クスノキノート」につきましては、思いがけず、多くのテーマの集合になりました。

再構成を含め、今後、折々に修正や追記などを行うことになります。

あまりにも長いご紹介になりましたので、樟脳に関する内容などは、「クスノキノート 2」(仮称)の公開に回させて頂きます。

01.クスノキとの出会い

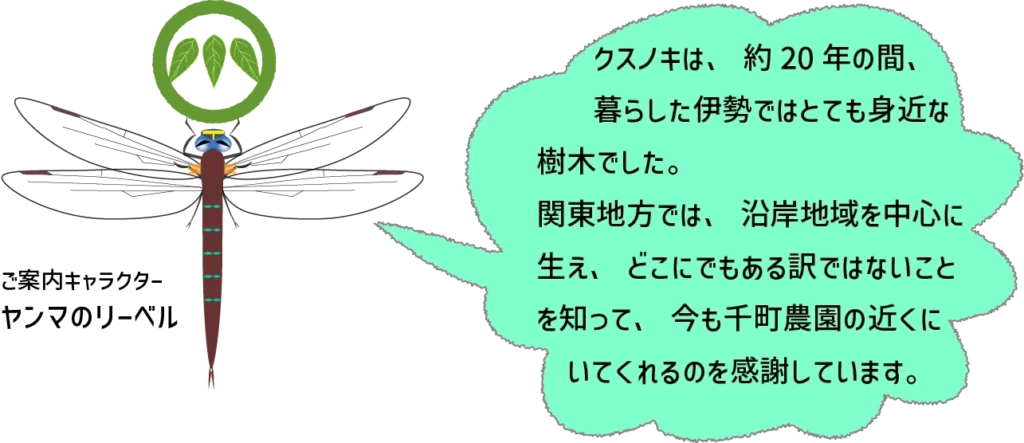

クスノキが身近な木になったのは伊勢市に暮らし始めてからです

30代半ばから三重県伊勢市で暮らしましたが、折々に伊勢神宮を始めとする多くの神社には、必ずと言っていい程、クスノキがありました。

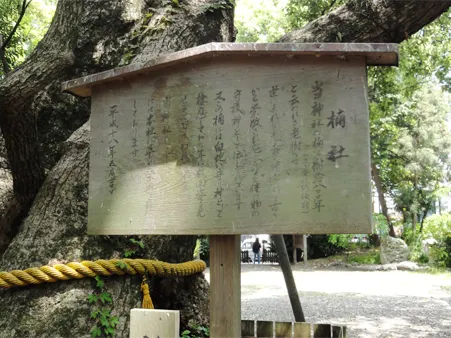

こちらは、近畿日本鉄道の宇治山田駅前に鎮座する箕曲中松原神社(みのなかまつばらじんじゃ)に合祀されている楠社(くすのやしろ)です。

樹齢800年といわれるクスノキをご神体としています。

転居前に住居を探すために訪れた際に、初めて出会った伊勢市のクスノキとなりました。

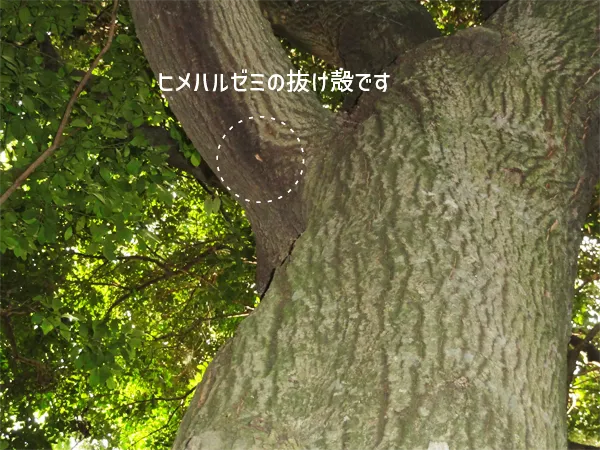

長く住んだ住居近くの外宮摂社、田上大水神社(たのえおおみずじんじゃ)のクスノキです。

古墳のような塚状のお社で、小さいながらも神宮を形成する独特の厳かな雰囲気に癒されました。

ヒメハルゼミもここから少ないながら発生し、画像はその抜け殻を写した時のものです。

今の身近なクスノキ

千町農園の入口から見たクスノキの姿です。

農園の中からも見ることができますが、やはり、木の頂上のわずかな部分だけなので、こちらの画像をご覧いただきます。

(少し遠くのように見えますが、すぐ隣です。)

小高造園さんの敷地にある4本のクスノキです。

根本には紅白のウメの木が生えていて、冬期にはきれいなコントラストを見せてくれます。

4本の内、最も東(向かって左)側の1本は、地上から1.3メートルの高さでの幹の太さを測ってみると、3.5メートル位でした。

日本全国のクスノキの巨樹と比べれば、とても及びませんが、環境省の「巨樹・巨木林データベース登録マニュアル」では、3.0メートルを超える樹木を巨樹とするとされていますので、その規定に照らせば、巨樹「千町のクスノキ」となるかと思います。

02.クスノキという樹木

種としてのクスノキ

ともに被子植物の分類体系です。

クロンキスト体系は、1980年代にアメリカ合衆国の植物学者、アーサー・クロンキスト(1919~1992 専門はキク科植物)が提唱しました。

それまでの主流だった新エングラー体系に加わる、ストロビロイド説(原始的被子植物から各植物群が進化したと仮定する)による分類体系で、APG体系が提唱されるまでの主要な植物分類体系で、現在でも使われています。

その後、DNA解析による分子系統学の発展により、被子植物系統グループ(Angiosperm Phylogeny Group)が、1998年にゲノム解析から実証的に構築した分類体系を提唱しました。

これが「APG体系」や「APG分類体系」と呼ばれるもので、すでに学術先端分野での主流な分類体系となっています。

クスノキを例にすれば、クロンキスト体系にある綱(Class)亜綱(Subclass)に代わり、類(Magnoliids)を設定しています。

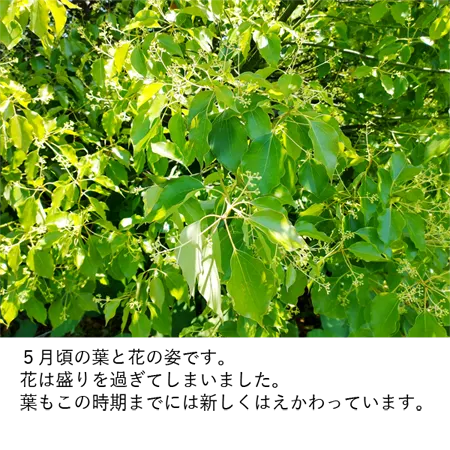

クスノキの姿

巨樹に目が行き勝ちなのは当然ですが、自身が関わる空間にクスノキの成長過程を示してくれる光景に出会えたことはクスノキとの縁を思うとともに、若いクスノキが無事に巨樹となるまでを祈ると言うか、不思議な思いがしています。

(2025年2月15日 追記)

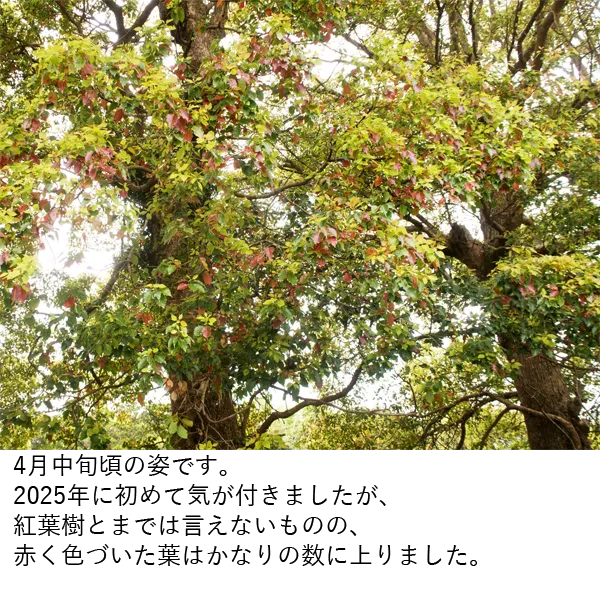

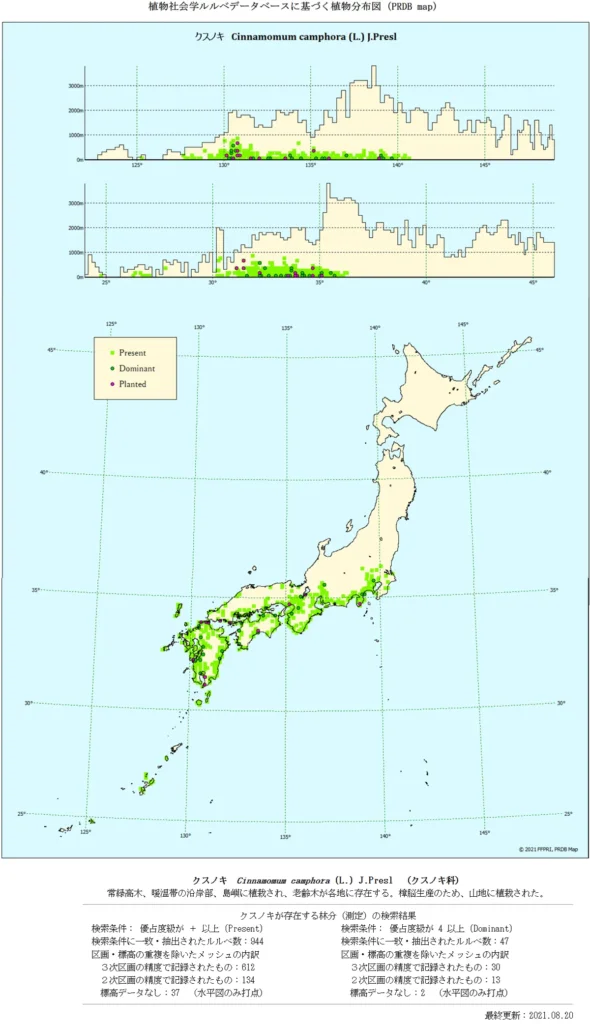

クスノキの分布

日本のクスノキの分布図です。分布地域と分布標高を合わせて示されています。

かなり詳細な資料ですが、こちらでは概要図としてご覧ください。

関東地方から西側の太平洋沿海部に連続的に分布していることが確認できます。

日本海側でも、西側から断続的に若狭湾周辺まで分布していることになります。

また、九州以外は標高の高い山岳地域には分布しておらず、沿岸部を中心に生育していることが分かります。

関東地方の神奈川県、千葉県付近が自然分布の北限とされ、茨城県、栃木県などの巨樹となるクスノキは人の手で植えられた可能性が高いようです。

但し、資料によっては、本来の自生域は、九州から屋久島の間で、それ以外は人の手で植栽されたものが広がったとしているものもあります。

それでも、それらのクスノキも、生育場所がどのような環境であろうとも、それぞれに一つの自然の姿として人々に受け入れられ、大切にされているのだと思います。

日本国外の分布

自然分布(自生域)かどうかは、資料により多少の差がみえますが、中国、台湾ほか東アジア、東南アジアに広く分布しています。

移入種としては、ほぼ生育可能な全世界に分布しているようです。

クスノキは外来種?

いろいろな資料を読ませて頂きましたが、従来は外来種の可能性が高いものの、断定的なものはほぼ見られません。

しかし、比較的最近の研究から、日本のクスノキは外来種でも史前帰化植物でもなく、自然な形で定着し、現代まで生育している種とされています。

その研究では、クスノキの日本産個体群と中国・台湾産個体群の葉から抽出した試料に基づく遺伝子分析から、両方の個体群の遺伝子データに明らかな大きな違いがあることが確認されました。

また、日本産クスノキは、氷期のボトルネック現象により、多様性が低い固有の遺伝的地域性を持つことになったとされています。

(「有用樹木の利用・分散プロセスが、野外自然集団に及ぼす影響」亀山慶晃氏 東京農業大学教授 2016年によります)

地球は、人類が進化してきたここ100万年間は、氷期と間氷期が交互に約10万年の周期で気候の大きな変動が起きてきたとされています。

その氷期では、生物にとって、集団の個体数が急激に減少することで遺伝的多様性が著しく減少することになります。

このことを指して、ボトルネック現象(あるいは効果)と呼んでいます。

これは、生物の進化の過程でしばしば発生し、個々の生物種の適応能力や進化の方向性に大きな影響を与えるとされています。

なお、人類も約100万年前の氷期に、アフリカの狭い地域だけに約1300人まで減少した可能性があるとされています。

この時期のボトルネック現象により、人類の遺伝的多様性は著しく縮小した一方で、結果的に、一定の遺伝的特徴が固定化され、現代人の特徴の一部がこの時期に形成されたと考えられています。

(Yahooニュース 2025年1月22日 「100万年前に人類は1300人まで急減少した?謎のボトルネック現象でアフリカに集中した人類への影響」スペースチャンネル によります)

03.出会ったクスノキ

長太(なご)の大楠(三重県鈴鹿市南長太町)

写真提供:三重フォトギャラリー

伊勢平野にそびえる「孤高」の巨樹

名古屋方面からの近鉄特急に乗り、近鉄四日市から白子(しろこ)に向かう間、通過駅の長太ノ浦(なごのうら)を過ぎて間もなく、右側の車窓に広がる伊勢平野に一本の大きな木が見ることができます。

誰もがちょっと目をひかれる風景です。

このような独立して生えているクスノキはその存在感も大きく、また、周囲にさえぎるものが無い巨樹としても全国的に珍しいそうです。

樹齢は1000年を越えるとされるこの大クスは、地元では「大クス保存会」も結成など方々の保護活動により、1959(昭和34)年の伊勢湾台風を始めとする被災から、何度も樹勢を回復してきました。

2020(令和2)年9月の落雷では、根の7~8割にダメージを受けたとされる危機的な状況になりましたが、土壌改良などの多くの治療が施され、回復の兆しが出てきてくれているようです。

こちらでご紹介している画像は、落雷の損傷を受ける以前の姿です。

情報によれば、まだ緑色の葉をここまで繁らせているとは思えませんが、少しずつでもこのような元気な姿を見せてくれるようにと祈っています。

文豪・幸田露伴の次女で、作家・エッセイストの幸田文(こうだあや 1904(明治37)年-1990(平成2)年)が、長太の大クスを訪れた時のことを、「松楠杉」と題したエッセイの中に書いておられました。

この機会にご紹介しておきます。

「木」(新潮文庫 1995年12月1日刊)

「松楠杉」の初出は、「學鐙」(1982年10月号)によります。

四日市市楠町は、中世には伊勢湾の海上交通の拠点となり、南北朝時代に楠城が築かれ、豊臣秀吉に滅ぼされるまでの200年余りの間、付近の中心地として栄えたところです。

また、鈴鹿川と鈴鹿川派川の周辺は、伏流水も含めた良質な水が確保しやすく、紡績や酒造などの工場が早い時代から稼働しています。

松下社の大クス(三重県伊勢市二見町)

松下地区の氏神、松下社の社叢にある樹齢2000年ともされる大クスです。

国道42号線沿いのアプローチしやすい場所です。

1937(昭和12)年三重県の天然記念物に指定されています。

(2006年2月23日撮影)

松下社は、主な祭神は素戔男尊(スサノオノミコト)とされており、神社に関わる蘇民将来の伝説と「蘇民将来子孫」から、正月飾りのしめ縄を一年中飾る伊勢周辺(松阪市嬉野町以南地域)独特の風習のルーツとされる神社です。

社殿は伊勢神宮の各お社に似た姿だったと思います。

本殿とは別に藁葺きの絵馬殿(?)が並んで建てられており、やや大型の古い絵馬が多く奉納されていました。

その一部ですが、左は「源頼朝富士の巻狩り図」右は「中国故事図」です。

神服織機殿神社(かんはとりはたどのじんじゃ)のクスノキ(三重県松阪市)

神服織機殿神社は、伊勢神宮内宮の所管社で、神宮を構成する一社ですが、内宮とは20㎞ほど離れた、松阪市大垣内町(おおがいとちょう)に鎮座しています。

所管社としては、かなり広い社域のお社です。

当時、新規にオープンしたイオンモール明和店に近かったため、徒歩でよく訪ねました。

(2006年4月3日撮影)

この神服織機殿神社では、内宮の重要な神事、神御衣祭(かんみそさい)に供える和妙(にぎたえ、絹布)の儀式的な奉織行事が、地元住民の方々の奉仕により、毎年5月と10月に行われます。

神服織機殿神社の本殿(左)と八尋殿(やひろどの 右)です。

八尋殿には機織り機があり、この中で奉織作業が行われます。

南に2kmほど離れた神麻続機殿神社(かんおみはたどのじんじゃ)で奉織される荒妙(あらたえ、麻布)と合わせて、皇大神宮とその別宮荒祭宮での神御衣祭で奉じられます。

水屋(みずや)神社の大クス(三重県松阪市飯高町)

伊勢市での最後の年に、松阪飯南森林組合の事務所での講習会に参加した際に、こちらの大クスを訪ねることができました。

ごく短時間の旅でしたが、神社と巨樹が迎えてくれた光景は、すばらしいものでした。

水屋神社は奈良・春日大社と関係が深い、歴史ある神社です。

(2012年7月4日撮影)

社叢は、クスノキを始め、ムクノキ、カゴノキ、スギ、ケヤキ、サカキの巨樹で一杯でした。

幾種もの巨樹が同じ社叢で生育しているのは珍しいように思いました。

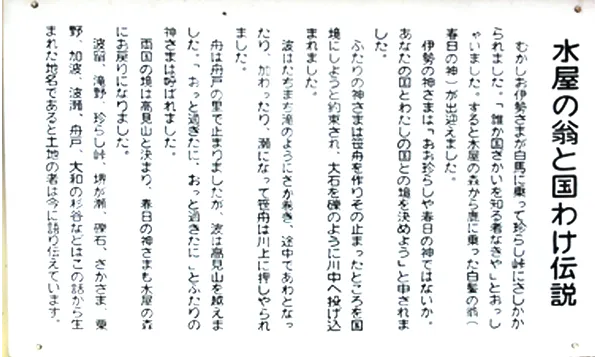

大クスの根元近くに掲げられた案内板です。

お伊勢さま(天照大神)と春日の神(天児屋根命 あめのこやねのみこと)の国境を決めたという伝説です。

04.クスノキの文化史

日本文化の中でいろいろな形で利用されたクスノキについて、できる限りいろいろ取り上げてご紹介します。

1. 和船とクスノキ

クスノキの丸木舟①

丸木舟の起源は縄文時代初期に遡(さかのぼ)ります。

日本各地でいろいろな木を材料にした丸木舟が発掘されています。

クスノキは古くから丸木舟の素材としても使われていました。

こちらで紹介するのは、江戸時代に発掘されたクスノキの丸木舟についてです。

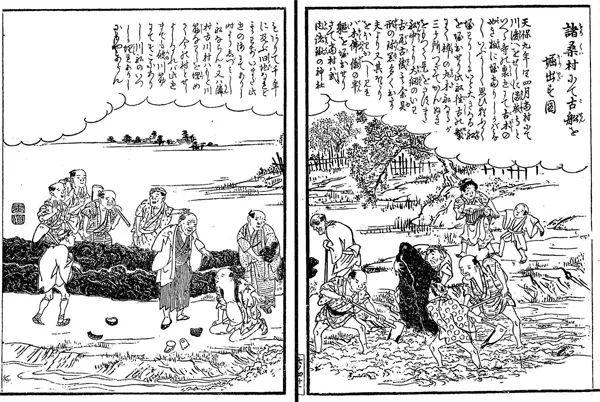

1838(天保9)年閏4月に尾張国海東郡諸桑(もろくわ)村(現愛知県愛西市諸桑町)の満成寺の裏の川ざらえをしていた際に、クスノキの丸木舟が発見されました。

余りに大きく、3日がかりで3分割して掘り出したと伝えられています。

「尾張名所図会」巻7 岡田啓・野口道直撰 小田切春江画 1841(天保12)年成立(国立国会図書館デジタルコレクションより)

この丸木舟は全長21m、幅1.9m、深さ30㎝あり、船首・胴・胴・船尾の4材を縦につないで作られていました。造船史の用語で複材刳船(ふくざいくりぶね)と言います。

その後、名古屋に運ばれ、栄国寺で開かれた見世物小屋で展示され、人気を博しました。

近年になって、14C年代測定の検証から、7~9世紀(弥生時代中期)頃に、クスノキの新旧の各材を組み合わせて作られたと推定されています。

こちらの画像は愛西市のホームページ「史跡・文化財等」の「複材くり船(諸桑の古船)」を借用しています。

現在は、破片が残されているだけですが、愛西市の「佐織歴史民俗資料室」に展示されています。

クスノキの丸木舟②

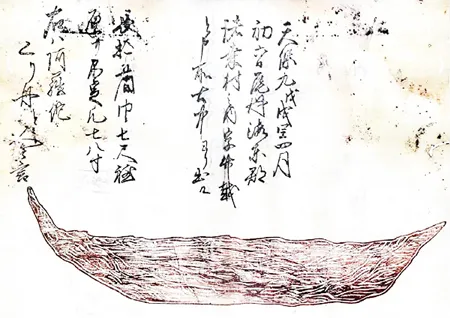

時代を経て、1990(平成2)年6月に静岡県静岡市清水区北脇新田の巴川(ともえがわ)右岸の河川改修工事中に発見されたクスノキの丸木舟についてのご紹介です。

長さ5.15m、最大幅1.34mで、14C年代測定から約800年前の鎌倉時代前期に作られたとされています。

ここで注目されるのは、この丸木舟の保存技術です。

これまで、発掘されるクスノキの埋蔵物は、保存処理の中の薬剤浸漬(しんし)の際に、必ずねじれや割れなど変形が起き、原型を保存するのが難しい種でした。

その原因は、クスノキ独特の交錯木理(こうさくもくり)という、木本体の縦方向の木繊維の並び方の特性によります。

この巴川の丸木舟の保存処理にあたり、最終の真空凍結乾燥(フリーズドライ)処理の事前準備段階で、遺物本体に変形を起こすことなく、最終処理ができる配合割合が設定され、発掘時の姿をほば完全に近い形で保存できるようになりました。

現在、静岡市埋蔵文化財センターに常設展示されています。(静岡県埋蔵文化財センターとは別の施設です。)

クスノキの丸木舟③

茂原市の隣、大網白里市でもクスノキの丸木舟が発掘されていました。

1972(昭和47)年、国鉄(当時)大網駅の複線電化工事の際、地下2mほどの土中から杭が刺さったような状態で、発見されました。

長さ4.3m、幅0.55mあり、大きな一本のクスノキを刳り抜いて作られ、弥生時代のものとされています。

現在は、館山市の「渚の博物館」(館山市立博物館分館)で保管、展示されています。

画像は、「大網白里市/大網白里市デジタル博物館」の「<26>丸木舟出土地点」から借用しています。

安宅船と日本丸

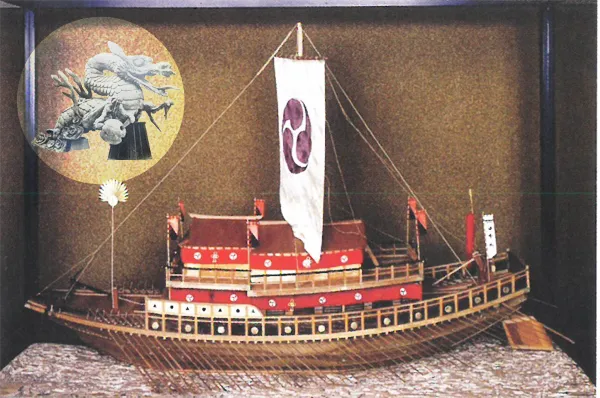

安宅船(あたけぶね)は、室町時代後期から江戸時代初期に建造された、大型の水軍用和船です。

古代の丸木舟から引きつづき、太平洋沿岸や瀬戸内海で作られた和船の主な素材は、クスノキでした。

その中で、第一次朝鮮の役の際、豊臣秀吉の命により、九鬼嘉隆が伊勢の大湊(おおみなと:現三重県伊勢市大湊町)で建造した大型安宅丸「鬼宿(きしゅく)」は、出征に当たり集結した肥前名護屋城で、秀吉から「日本丸」と改名されました。

この「日本丸」は、伊勢鳥羽志摩地方の大きなクスノキを集めて建造されました。

朝鮮軍との戦いでは、海軍戦は劣勢で、日本側はかなりの数の軍船を失いますが、旗艦船としての役割を果たした日本丸は、休戦後、日本に帰還しています。

関ヶ原合戦を経て、江戸時代に入ると、日本丸は鳥羽藩の所有船となり、江戸幕府の指示で縮小改造され、「大龍丸」と改称されました。

その際、船首にクスノキ製の龍の彫刻が取り付けられました。(画像の左上の円内)

龍の彫刻は、神宮徴古館で保管されていましたが、大戦時の空襲による火災で失われました。

なお、この大龍丸は、鬼宿としての建造から約260年後の、1856(安政3)年に解体されています。

画像の船は、伊勢大湊の市川造船所が製作した日本丸の精密な模型です。

昭和初期に海軍省が市川造船所に依頼して制作され、東京の旧逓信博物館に展示されていたものと、同様な作品かと思われます。

市川造船所の創業家が、門外不出として保管されていたものですが、2024(令和6)年にその親族により、伊勢市に寄贈されました。

日本丸の画像は、「九鬼水軍の栄光と輝き1 2」(歴史文化財ネットワークさんだ)から借用しています。

市川造船所は、鎌倉時代に始まっていたとされる伊勢大湊での造船業の中の一企業で、創業1702(元禄15)年から2006(平成18)年に完全閉鎖となるまで、日本の造船史でも重要なものを含め、数多くの船舶を建造しています。

※倒産は、1978(昭和53)年ですが、労働組合の自主活動により、船舶の修理などで造船施設は維持され、閉鎖となるまで事業は続けられました。

廃業後に廃棄される可能性があった6万点に及ぶ貴重な造船に関する資料は、旧市川造船所労働組合の社員の方々などの努力により、2014(平成26)年に伊勢市に寄贈されて、「旧市川造船所資料」として保存されています。

内容は、船舶や設備の図面や船具、船舶模型など広範囲の資料があり、特に和船から西洋型船への建造が移り変わる明治から昭和にかけての、他ではほとんど残されていない非常に貴重なものとされています。

2020(令和2)年には日本船舶海洋工学会の「ふね遺産」に認定されました。

2. クスノキの彫刻

クスノキ製の木彫仏

記録に残る日本で作られた最初の仏像はクスノキ製でした

「552(欽明天皇14)年に河内国泉郡の茅淳の海(ちぬのうみ=大阪湾)に浮かんでいた「光を放つ樟(くすのき)」から天皇の命により二体の仏像が作られた。それは、今、吉野寺(よしののてら)で光り輝いている」(「日本書紀」巻第19)

と記されています。

これが、文献上の日本最初の木彫像製作の記録とされています。

そして、今に伝わる6世紀後半から8世紀にかけての、飛鳥・白鳳時代の木彫仏はクスノキで作られました。

代表的な仏像をご紹介します。

救世(くぜ)観音菩薩立像

奈良・法隆寺 夢殿

弥勒菩薩半跏像

奈良・中宮寺

四天王像

奈良・法隆寺 金堂

クスノキで木彫仏が作られた要因

素戔嗚尊(スサノオノミコト)が、自らの胸毛でクスノキを生やし、髭から生やした杉と共に、船の材料に使うよう指示したと「日本書紀」巻第1神代上に記録されていることなどから、当時の工人は樹種の特徴を理解し、製造物に合った木材の種類を活用していたと推定されています。

それでも、6世紀中頃から始まったとされる木彫仏の製作に、クスノキ材が使われたことはいくつかの要因があるとされています。

クスノキは、「魂ふり」の力を持つ霊木のひとつとされていました。

魂ふりとは植物、動物、鏡などの呪物が、その強い生命力、霊力によって、人の魂を活気づけ、衰えた肉体をも生き生きとさせるという作用力を意味しています。

常緑広葉樹のクスノキは、製材化したの後も樟脳(しょうのう)による神秘的な香りと対虫性、耐久性から邪悪なものを追い払うともされました。

つまり、クスノキ製の木彫仏は自身に霊的な力を持ち、それを人々が拝むことは霊的な救済につながると考えられました。

光るクスノキ製の仏像が祀られたとされる「吉野寺」は、「比曽寺(比蘇寺 ひそでら)」のことを指すとされています。

所在地は、現在の奈良県吉野郡大淀町(おおよどちょう)比曽です。

比曽寺は、飛鳥時代(7世紀後半)には存在したとされる、東塔・西塔の三重塔を伴った薬師寺式伽藍配置の大規模寺院でした。

かつての寺域一帯は1927(昭和2)年、国指定史跡「比曽寺跡」となっています。

吉野寺は、寺院名や宗派の変更と繁栄と衰退の繰り返しを経て、現在も曹洞宗寺院の霊鷲山世尊寺(せそんじ)として、”存続”しています。

日本書紀に記された光るクスノキに関係する所縁(ゆかり)の文化財をご紹介します。

本尊阿弥陀如来坐像(放光樟仏)

光を放つクスノキ製の像として伝えられていますが、実際はヒノキの寄木造りで、1700(元禄13)年「放光仏再興」のための修理を行ったと記録されています。

一方で、頭部と体部の前面には広葉樹の古材が使われています。

どこか、飛鳥仏を思わせる表情です。

画像は、大淀町Webサイトからの借用です。

現光寺縁起絵巻

奈良時代の比曽寺は、平安時代になり、光る仏像に因み「現光寺(げんこうじ)」となります。

今、世尊寺に伝わる「現光寺縁起絵巻」は、飛鳥時代の創建から鎌倉時代の再興までの間の縁起が、上下2巻に描かれています。

比曽寺(現光寺)が世尊寺として復興される直前の17世紀後半に、京都狩野派の絵師によって制作されたと考えられています。

(いずれも絵巻の一部分です)

(左)茅淳の海から引き揚げられたクスノキを天皇(欽明天皇)の許(もと)に運んでいる様子です。

(右)命じられた池辺直氷田(いけべのあたいひた)が、クスノキから釈迦如来と観音菩薩の二像を彫る姿です。

絵巻では、作られた二像は、大和国豊浦堂(とゆらどう=豊浦寺:明日香村)に安置された後、災難を免れ、吉野寺に移されたという流れになっています。

現光寺縁起絵巻はYouTube動画が公開されています

大淀町制作による現光寺縁起絵巻の詳しい動画がご覧いただけます。(画像をクリックすると別ウィンドウで開きます)

奈良時代後半からの木彫像の素材はクスノキからカヤに代わります

奈良時代後半以降、木彫像の材木は針葉樹のカヤ(榧/栢)が使われるようになり、クスノキは全くと言えるほど、使われなくなります。

ご紹介した世尊寺には、本尊の阿弥陀如来坐像とは別に、十一面観音立像も伝わっており、頭部は補作ですが、カヤ材の一木造りで、奈良時代後期の制作とされています。

像内からは、鎌倉時代から江戸時代の古文書、経典など貴重な品が発見され、その価値が認められ、奈良県の指定文化財となっています。

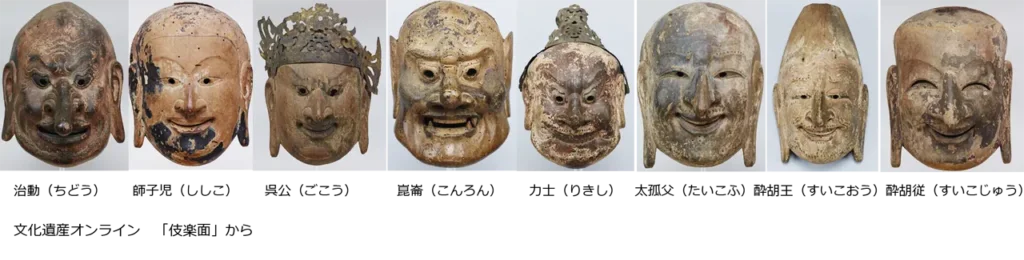

クスノキ製の伎楽面(ぎがくめん)

飛鳥時代に作られた伎楽面はほぼすべてクスノキ製です

1878(明治11)年に法隆寺から当時の皇室に献納された31点の伎楽面は、現在、東京国立博物館法隆寺宝物館に保管されていますが、その内19点(未完成2点を含む)の飛鳥時代の作品は、クスノキで作られています。

奈良時代に作られたキリ材や乾漆(かんしつ)材製を含む、31点すべてが国宝に指定されています。

伝来の元の中国や朝鮮半島には伎楽面は伝わっておらず、世界的にも貴重な舞踊芸術品です。

一部をご紹介します。

710(宝亀11)年に作製された「西大寺資財流記帳」(さいだいじしざいるきちょう)の記録から、伎楽には14種23面の仮面が使われたとされています。

ご紹介した仮面以外に、師子(しし)、金剛(こんごう)、迦楼羅(かるら)、呉女(ごじょ)、婆羅門(ばらもん)、太孤児(たいこじ)の仮面があります。

この内、師子児と太孤児が2面ずつ、酔胡従が8面あり、合計23面となります。

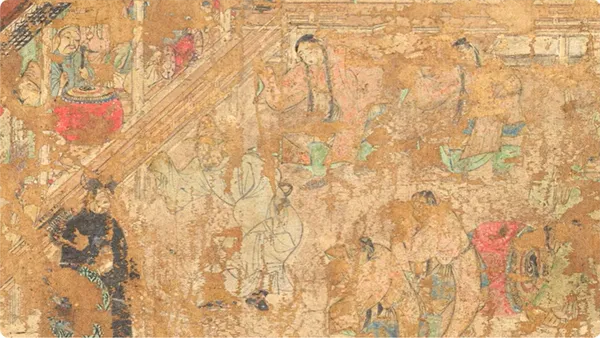

日本への最初の伎楽の伝承は、「日本書紀」に記されています。

612(推古天皇20)年に百済からの帰化人、味摩之(みまし)が、呉(くれ=中国)で学んだ、伎楽(くれがく)の舞を「桜井」の少年たちに教えた。

「聖徳太子絵伝」(しょうとくたいしえでん)に描かれた伎楽伝習の光景です。

左上隅に描かれた男性が「味摩之」さんでしょうか?

聖徳太子41歳の事績(じせき)とされています。(10面の内の第5面)

こちらの画像は、国宝「綾本著色聖徳太子絵伝」秦致貞(はたのちてい)1069(延久元)年の一部分です。

現在は、東京国立博物館法隆寺宝物館に保管されていますが、元は法隆寺東院の絵殿(えどの)の障子絵として飾られていました。

伎楽は中国の江南地方から伝えられた仮面舞踏劇で、滑稽な所作を採り入れたパントマイム(無言劇)でした。

伝来後、伎楽は奈良時代にかけて、東大寺の大仏開眼供養(752(天平勝宝4)年)の際に大規模に上演されるなど、仏教行事として盛んに演じられましたが、平安時代には徐々に廃(すた)れたとされています。

奈良時代になるとキリ(桐)や乾漆で伎楽面が作られるようになります

木彫仏の材木が、奈良時代後半頃からカヤ材に代わるのと同じように、伎楽面はクスノキからキリ材や乾漆(かんしつ)材が使われるようになります。

※(ここでの)乾漆:麻布や和紙を漆(うるし)で塗り固める技法です。

「延喜式」によると、奈良の法隆寺、東大寺、大安寺、西大寺などの寺院には伎楽団が置かれ、盛んに演じられるようになると、伎楽面は軽量化が図られます。

伎楽面の重さについての詳しい資料は見ることはできませんが、キリ材は明らかにクスノキ材より軽量です。

現代に甦(よみがえ)る飛鳥時代の伎楽面

2018(令和元)年に東京国立博物館と文化財活用センターの共同事業により、飛鳥時代のクスノキ製伎楽面の内、「呉女」と「迦楼羅」の復元模造品が制作されました。

京都の松久宗琳佛所(まつひさそうりんぶっしょ)が制作にあたりました。

復元品もクスノキが使われています。

(左)国宝 伎楽面「呉女」と復元模造品

(右)国宝 伎楽面「迦楼羅」と復元模造品

画像は、文化財活用センターWebサイト「ぶんかつブログ」→「よみがえった飛鳥の伎楽面 前・後編」から借用しています。

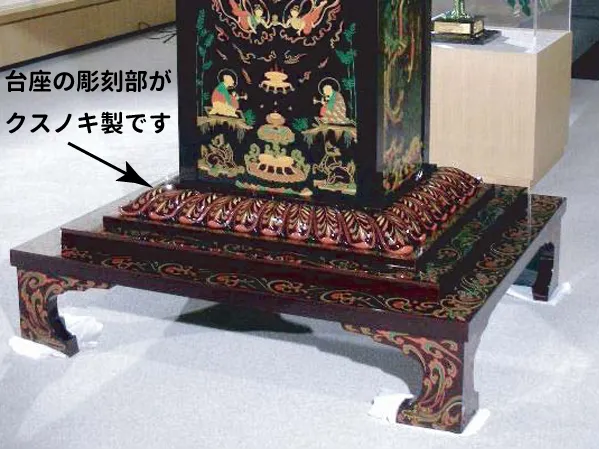

玉虫厨子とクスノキ

国宝玉虫厨子は、本体の大部分はヒノキ材で作られていますが、台座の彫刻部分の蓮弁(ハスの花びら)はクスノキが使われています。

玉虫厨子の実物は、奈良・法隆寺の大宝蔵院に安置されています。

こちらは、「平成の玉虫厨子」です。

画像は、2008(平成20)年12月に東京の国立科学博物館でイベント展示された時のものです。

現在は岐阜県高山市の「茶の湯美術館」で常設展示されています。

岐阜県飛騨地方の文化継承や観光資源の開発などに尽力された事業家、故・中田金太氏の主導で2004(平成16)年から4年かけて制作されました。

この大掛かりなプロジェクトでは、実物の再現を目指した「復刻版」とデザインは同一ながらタマムシの翅を広範囲に使って再表現した「平成版」の2基の玉虫厨子が同時に作られました。

木喰仏とクスノキ

木喰(もくじき)上人(1718(享保3)年-1810(文化7)年)は、江戸時代後期の遊行僧(ゆぎょうそう)・仏像彫刻家・歌人で、北は北海道から南は鹿児島県までの各地を巡り、訪れた社寺などに一木造りの仏像を刻んで奉納しました。

出身は現在の山梨県南巨摩郡身延町古関(ふるぜき)字丸畑(まるばたけ)です。

当地の名主、伊藤家に誕生し、14歳で故郷を離れ、江戸を転々とした後、22歳で相模国大山不動で出家し、45歳で常陸国水戸で木喰戒を受け、自身は「木喰行道」と名乗りました。

その後、1773(安永2)年56歳から、日本全国へ修行の旅を開始し、93歳で没するまでの30年以上の年月を、一部の期間を除き、短い逗留を繰り返す中で、700体余りとされる木彫仏を制作し各地に残しました。

こちらは、新潟県長岡市の寶生寺(ほうしょうじ)に西国三十三観音像と共に奉納された、上人自身の自刻像です。

1804(文化元)年、上人87歳の作品です。

作風の特徴とされる「微笑」もよく現わされています。

(にいがた観光なび「寶生寺」より借用)

円空仏と比べて

木喰上人と同じく、江戸時代に中部地方を中心に北海道南部にまで、数多くの木彫神仏を残した遊行僧としては、円空(えんくう)上人(1632(寛永9)年―1695(元禄8)年)が知られています。

円空は、木喰より約1世紀前に現在の岐阜県羽島市竹鼻町(たけはなちょう、上中町との説もあります)に生まれ、生涯に渡り制作した神仏像は、現代に伝わっている作品だけでも5300点余りになります。

保育社のカラーブックス「円空仏」や新潮社のとんぼの本「円空巡礼」など一般書籍化されています。

円空の荒削りで野性的な作風に対し、木喰は微笑を浮かべた温和な作風(Wikipediaなど)とされていますが、作品数では大きく上回る円空仏には、木喰仏のような柔らかな微笑みを浮かべる神仏像も見ることができます。

使用している木材の種類には、違いが見られます。

円空仏がスギ、ヒノキが多いのに対し、木喰仏にはスギ、ヒノキ、イチョウ、クスノキ、マツ、カヤ、トチノキなど多種の木材が使われています。

それは、円空が多くの種類の神仏像を、あらゆる姿で数多く制作しようとしたため、制作地でも入手しやすく、彫りやすいスギ、ヒノキを主体に使ったとされています。

一方、木喰は制作地に生える木の種に拘った(こだわった)ところを感じ取ることができます。

クスノキで刻まれた木喰仏

五智如来像(宝生 薬師 大日 阿弥陀 薬師)

宮崎県西都市大字三宅 木喰五智館

日向国分寺にて1792(寛政4)年から1794(寛政6)年にかけて制作されたとされています。

木喰上人は1788(天明8)年から1797(寛政9)年まで、日向国分寺の住職として、滞在します。

しかし、その間、1791(寛政3)年に火災に見舞われ、その復興活動の中で、この5体の如来像の制作にあたりました。

木喰仏では珍しくクスノキの寄木造りで、5体とも高さ3m前後の大きさです。

(西都ゆるなび「国内最大級の坐像|宮崎県西都市の日向国分寺跡・木喰五智館を巡る」より借用)

山根生木地蔵菩薩座像(立木仏)

山口県山口市大内氷上(おおうちひかみ) 山根観音堂裏

1799(寛政11)年 木喰上人81歳の彫像とされています。

クスノキの生木に刻まれた地蔵尊は、木の成長と共に幹に包まれた姿になりました。

日蓮大師像

山梨県南巨摩郡身延町帯金(おびかね)金龍寺(きんりゅうじ)

1801(寛政13)年 木喰上人83歳の作品です。

金龍寺は日蓮宗の寺院で、木喰仏の日蓮聖人像は、こちらが唯一の作品です。

(身延町地域資料「木喰上人」より借用)

チコリーの多菜畑農園

チコリーの多菜畑農園