2026年2月

季節の便り

農園の近くにある、シンボルとなるような樹木の季節ごとの姿をご覧いただきます。

少しでも季節の移ろいを感じていただければ良いのですが、なかなかです。

千町のクスノキ

千町農園の入口近くに生える、4本のクスノキです。

その内の1本は、幹の太さが3メートルを超え、巨樹の範囲に入ります。

最近、一部の下枝の伐採が行われました。

今まで、一つの画像に4本とも入れて、ご覧頂くのは難しかったのですが、下枝が取り除かれて、見通しが良くなり、初めて全体をすっきりした形で撮影できました。

クスノキの成長は比較的早いのですが、それでも、4本ともある程度の年数を経て、ここまで大きくなっています。

何かの経緯があって、ここに育っているように思います。

クスノキを仰ぐように生えている紅梅です。

少しおもしろいアングルかと感じます。

七分咲きといったところでしょうか?

付近のウメの中で最も早く開花を迎えていましたが、どうゆう訳か今年は遅れました。

このような事象は他所でもあるのでしょうか。

(2026年2月3日撮影)

粟生野円立寺のボダイジュ(茂原市指定天然記念物)

粟生野堂山農園近くの顕本日蓮宗の円立寺(えんりゅうじ)墓地に生える

ボダイジュです。

樹齢は800~900年と言われています。

すでに主幹は枯れ、残った台木から10本ほどの芽木が、巨樹を構成しています。

このボダイジュは、シナノキ科に属する落葉広葉樹で、

今は、秋の気配を漂わせています。

上の画像のように、やや遠くからの木の姿は

余り特徴的なところを見出せません。

一方、台木(根元)の姿は、かなり珍しい姿です。

自らが測ったわけではありませんが、周囲は7mもの太さだそうです。

芽木の生えだしている台木の中央部から、細いササの他に、ツバキと思われる常緑樹も生えています。

どのような過程を経て、この地にとても長い期間に渡り、生きているのかは、想像することも難しいですが、円立寺の歴史もひも解きながら、ご紹介したいと思っています。

(2026年1月31日撮影)

粟生野蓮沼のイチョウ

粟生野蓮沼農園に近い、竹林に囲まれた大きなイチョウです。

タケが密集していて、踏み入れることが難しく、

幹回りを測ることなどはできていません。

より近づいてみると、数多くの幹の集合体により、

構成されているように見えます。

正確な状態をいつか確認できるようにしたいと思います。

改めて、堂々とした「無名の孤樹」を感じます。

今年(2025年)は、イチョウの木の周辺の草が放置状態になり、夏以降は近づくことが難しくなっています。

こちらだけではなく、例年、除草作業が行われていた場所が、

今年は放置状態になっているケースが多くなっています。

粟生野蓮沼農園の付近は、里山の雰囲気もある、

小さな自然がいっぱいの環境です。

円立寺境内の大イチョウなど付近の他のイチョウに比べ、やや早く完全に葉を落とし切ります。

(2026年1月30日撮影)

農園の今

千町農園

圃場として使っていませんが、極力、それらしい姿を目指しました。

最終的には、雑草は枯れましたが、理想的な状況にすることはできませんでした。

伐採した雑木の廃棄に向けた処理作業を、寒さ厳しいこの冬に少しずつでも行う予定にしています。

(2026年2月3日撮影)

なお、千町農園については、来年(2027年)1月末で借用を終えることになりました。

チコリー栽培を行うことはありませんが、最後まで、できる限りの管理をしなければなりません。

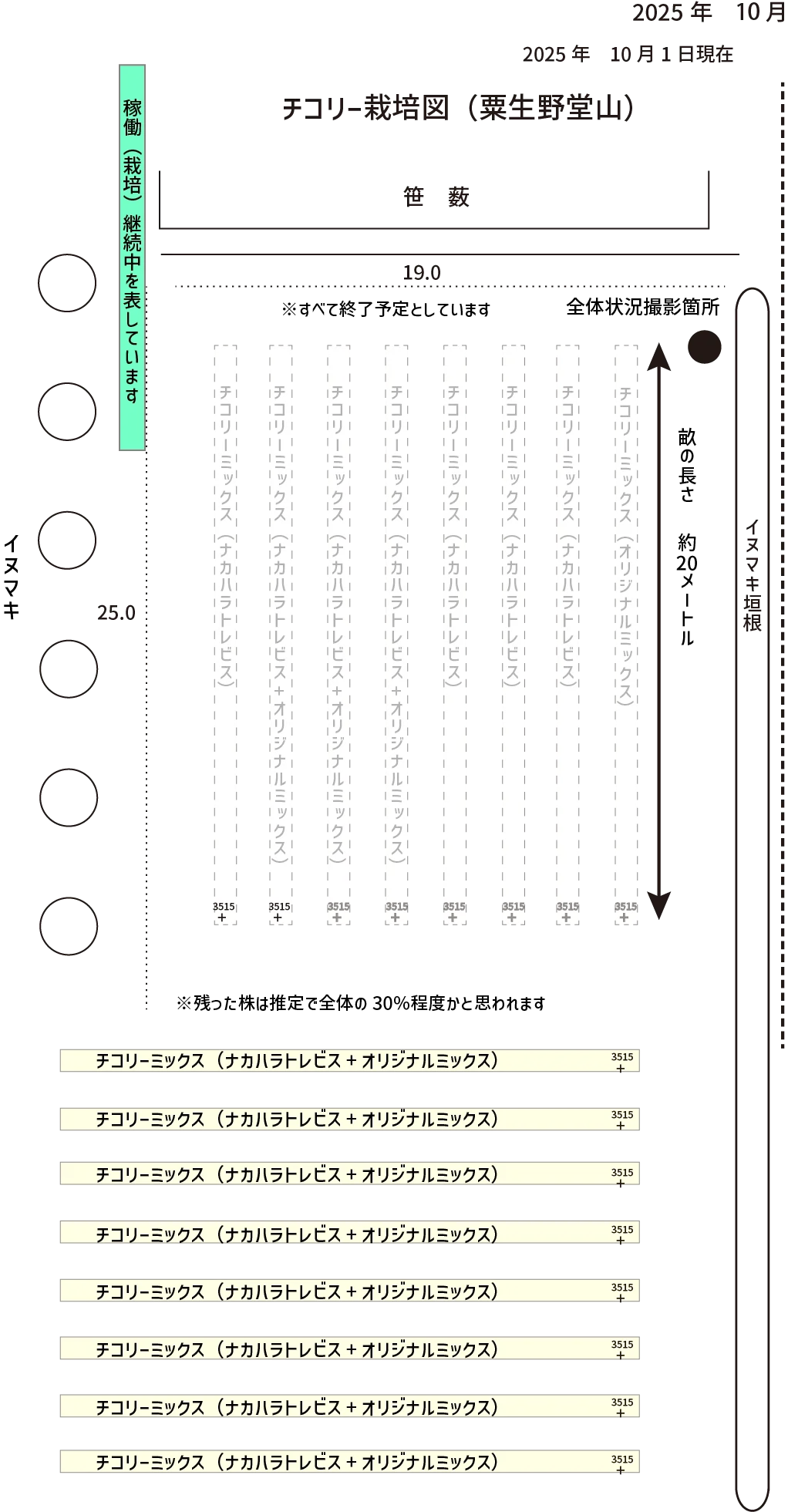

粟生野農園(堂山)

2023年から続けて使ってきた圃場は、今春に更新することにしました。

昨年(2025年)も、ほぼ放置状態でしたが、12月に8本の畝のマルチを取り除きました。

残っているチコリーの株も間もなく引き抜く予定です。

いつかは、チコリーの根の利用もできるようにしたいと思っています。

厳しい寒さが続きましたが、1月末まで収穫を続けることができました。

結球した株を解体する形での作業となりました。

寒さには強いチコリーですが、結球と解凍が繰り返される中で、株の葉をはがして行くと、中心部に近い葉が変色しているものが多く発生しました。

春まで、収穫は中断します。昨年よりは長くお届けできました。

春からなるべく早くお届けできるよう、10月に種蒔きをして、ビニールトンネルを架けている畝です。

それでも、トンネルの中では、株は凍ってしまいます。

日中は太陽の光で温められますので、株は見た目は枯れたようになっていても、中心部はそれらしい姿で生きています。

(2026年1月31日撮影)

粟生野農園(蓮沼)

粟生野農園(堂山)から県道138号を渡って、南白亀川(なばきがわ)水系の小中川(こなかがわ)に注ぐ水路沿いの静かな環境の畑です。

2023年末から、収穫を始めました。

里地らしい自然の姿と太陽光パネルが敷設された姿が交じり合うエリアです。

やや閉鎖的ですが、鳥のさえずりが絶えることの無い、ちょっと不思議な空間です。

農園周辺の通路も含めて、できる限りの環境整備を、自分の仕事と考えて、活動しています。

周辺は、例年より、除草作業の回数は少なくなっており、春に太陽光パネルの設置計画を知った隣りのエリアは、これまでは定期的に除草されていましたが、今は、伸び放題の草で覆われました。

今春には、新しい圃場に更新することになりそうです。

(2026年1月30日撮影)

チコリーの多菜畑農園

チコリーの多菜畑農園