「赤目川」 矢部宏氏作 ほのおか館(本納公民館・茂原市役所本納支所)に飾られています。

2018(平成30)年3月に開設されたほのおか館の落成記念として矢部宏氏から寄贈されたようです。

どこか故郷(ふるさと)の原風景を思わせるシーンにとても惹かれました。

確認はできませんが、県道138号にかかる赤目橋から上流を見ている構図かと思われます。

2025年11月16日 コラム「小字名の「赤目川」について」を追加しました。

2025年 5月30日 茂原市御蔵芝の湿地の観察を追記しました。

2024年12月30日 赤目橋から南白亀川合流点までの散策を追加しました。

2024年10月24日 「赤目川」を公開しました。

ご紹介している各コーナーの記述内容は、誤りの修正、表現の修正、追加の記述などを必要に応じて行っています。

なお、大きな修正変更の場合はその内容を明記させて頂きます。

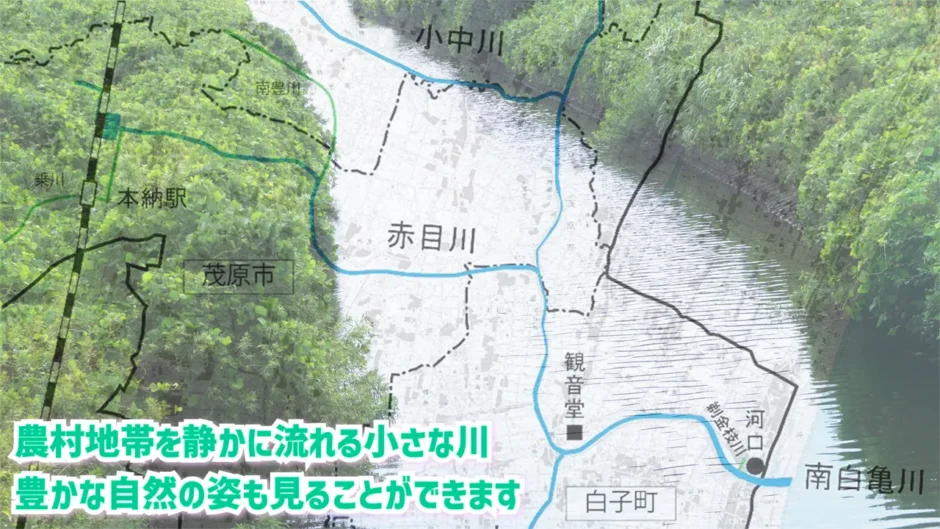

01.赤目川の概要

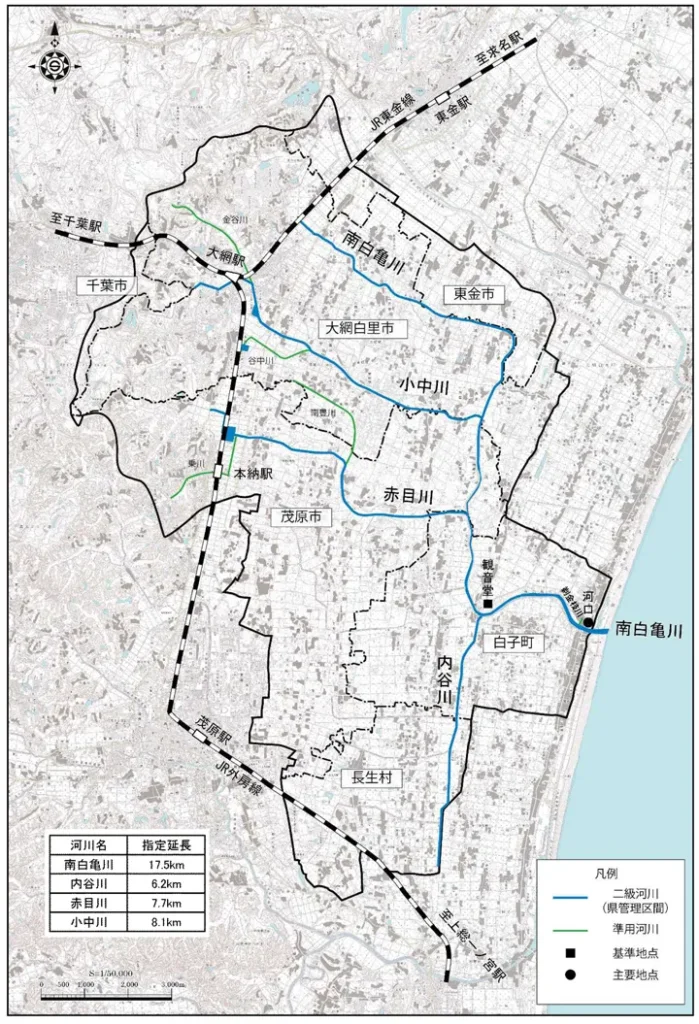

赤目川(あかめがわ)は、長生郡白子町で太平洋(九十九里浜)に注ぐ南白亀川(なばきがわ)水系に属する10㎞ほどの小さな川です。

水系の本流となる南白亀川は大網白里市餅ノ木付近の丘陵地を源とし、途中に小中川(こなかがわ)、赤目川、内谷川(うちやがわ)などの支流を合わせ、白子町川岸付近で太平洋に注ぐ、流域面積約116㎢、流路延長約21.7㎞の二級河川です。

南白亀川流域は、その昔から度々洪水などの水害に見舞われ、大正年間から河川改修が始められました。

東日本大震災や近年の豪雨対策のため、引き続き水系の整備が進められています。

南白亀川流域概要図(「二級河川南白亀川水系 河川整備計画」 2018年 千葉県)から引用

赤目川に架けられた橋をスポットにして、地図に落としてみました。

地理院地図(電子国土Web)を利用

02.スポット周辺の風景

上流側と下流側の順でご覧いただきます。

2024年の春から冬に撮影した画像です。

農業用水の取水がある農繁期と狭間の農閑期との景観は異なるかと思われます。

法目堰橋(ほうめせきはし)付近

法目地区は赤目川の上流域になります。一般的な河川の上流の景観とは全く違います。

計測できませんが、川幅は狭く、流れは急に見えます。

源流はJR外房線の本納駅に近い地域にあるとされています。いつか源流域を確認してご紹介します。

萱場橋(かやばはし)付近

法目堰橋から萱場橋の流域は近くまでアプローチできる護岸がなく、急に流路が広がったような光景になります。

萱場橋の上流側は現在も整備工事が続けれれています。

この橋から下流方面の両岸は歩道状になっており、断続的かもしれませんが、赤目橋付近までは歩くことができそうです。

越場橋(こえばはし)

付近の主要な道路にかかる橋で、車の通行も多い場所です。

「豊岡平野」と表現できるような、田園地帯をゆるやかに流れる中流河川の雰囲気が、前の萱場橋からしばらく下流方向に続きます。

鷺田橋(さぎたはし)

農道にかかる小さな橋です。撮影は2024年10月で、セイタカアワダチソウの繁り方がすごいです。

護岸工事で調整された流れは、とてもゆるやかに見えます。

弓渡神社もすぐ近く、春には橋から神社に続く道沿いの桜並木がのどかな美しさを見せてくれます。

豊岡橋(とよおかはし)

前の鷺田橋からこちらの豊岡橋に流れが下ってくる中で、少し付近の景観は変わってきます。

護岸の傾斜がやや急になり、川幅が狭くなってきます。

橋を境に弓渡地内から粟生野と千沢の境界を流れ、付近は民家と田畑が混じる景観になります。

千沢橋(せんざわはし)

赤目川流域全体は平坦地を流れていますが、千沢橋付近から次の赤目橋付近は里山の雰囲気を持った景観になります。

コナラの林や湿地もあり、「何か」がありそうな地域です。

折々のご紹介は、こちらの地域が中心になりそうです。

赤目橋(あかめはし)

県道138号にかかる橋で、下流方向には可動堰が建てられています。

白子町北日当(きたひなた)地内での南白亀川との合流は、堤防の上の歩道を歩いて800mほど先になります。

「東漸寺蹟」を書く際、茂原市の小字名「経塚」について調べていたところ、「赤目川」という小字名があることを知りました。

実際に赤目川の流域である、豊岡地区の粟生野と千沢については関連性が考えられますが、かなり離れた東郷地区の小轡(こぐつわ)と谷本になぜか「赤目川」という小字名があるそうです。

どのような謂れ(いわれ)が有るのでしょう。

少し不思議に思えました。

(2025年11月16日 加筆)

03. 周辺散策

訪れた際に見ることができた、いろいろなシーンをランダムにご紹介します。

大きなコイが数匹水面近くで、うごめいていました。

春の繁殖期を迎えると、このような光景がよく見られます。

(鷺田橋付近 2022年4月10日撮影)

千沢橋近くのコナラ林です。

付近には、コナラと常緑樹が混じった小さな林がいくつか見ることができます。

コナラからは樹液が出ているものもありますので、夏にはクワガタムシやカブトムシも集まって来るのかも知れません。

(2024年4月11日撮影)

千沢橋から赤目橋にかけての流域には、護岸工事が施されていない岸辺があります。

より自然的な印象で、何か生き物が棲みそうな雰囲気がします。

(千沢橋から赤目橋間 2024年8月29日撮影)

赤目川中流から下流では水鳥の姿もよく見られます。

こちらはササゴイです。

ここでは、カワセミが飛び去るのも見られました。

(千沢橋付近 2024年8月29日撮影)

カルガモのグループです。画像には3羽しか写せませんでしたが、7羽ほど集まっていました。

定着しているかは分かりませんが、行けば必ず姿を見ることができます。

(千沢橋から赤目橋間 2024年8月29日撮影)

秋深まる中、久々に千沢橋を訪ねてみました。

カルガモたちはとても迷惑そうに上流の赤目橋の方向に移動して行きました。

(千沢橋から赤目橋間 2024年11月14日撮影)

04. 流域の生物について

付近の環境は注目できる地点は多く、季節折々に少しの時間でも観察する時間を取り、ご紹介したいと思います。

合わせて、読むことが記録資料から、現在に至る変化などもお示しできるように致します。

資料上の記録

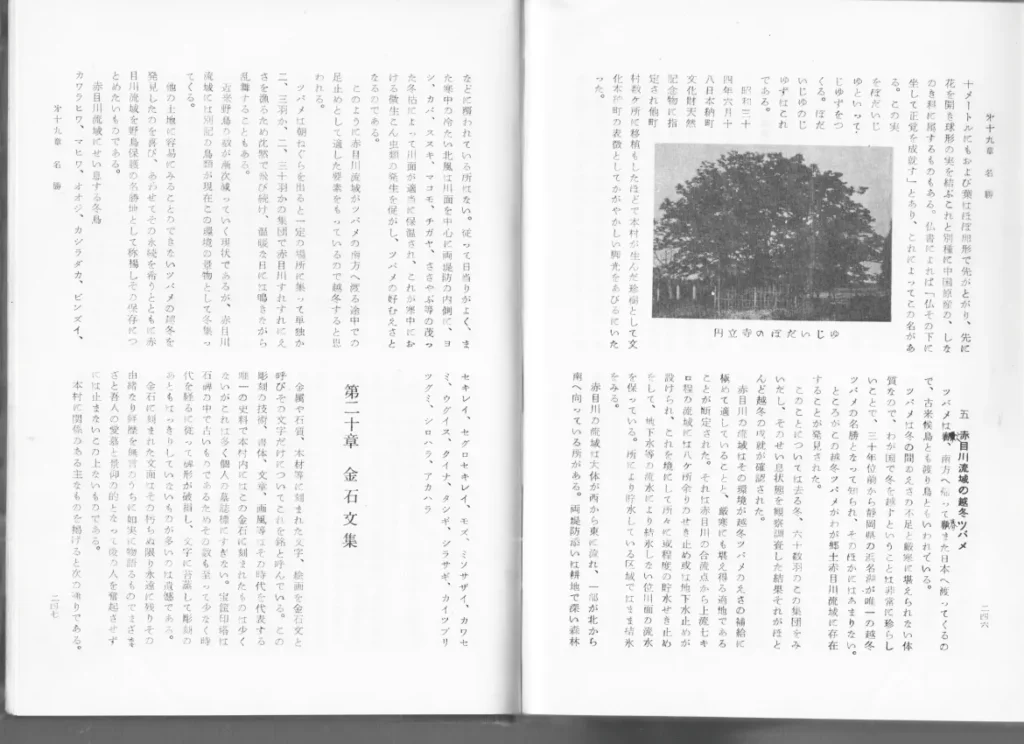

1.越冬ツバメの記録

「豊岡村誌」(豊岡村誌編集委員会 1963年 茂原市立図書館蔵)に掲載された内容です。

旧豊岡村は1956(昭和31)年に本納町と合併し、1889(明治22)年の発足から61年でその歴史を閉じました。

「豊岡村誌」は、村の歴史文化をコンパクトにまとめて記述されていて、Webサイトを作る上でとても参考になる書籍です。

越冬ツバメについての情報は全く目にしたことはありませんが、季節になりましたら、注意してみたいと思います。

もちろん、「豊岡村誌」が編集された短期間での出来事の可能性もあるでしょう。

ツバメは、冬を前に日本を離れ、台湾、フィリピンからマレー半島、インドネシアなどの東南アジアで冬を越すことが知られています。

一方、ある程度の個体群は、宮崎県と鹿児島県などの温暖な地域で冬を越しています。

それ以外の地域で、何らかの事情で南方に渡れなかった場合、寒さで命を落とすこともあるようです。

(ツバメ観察全国ネットワーク 「越冬ツバメ」より)

2. 南白亀川水系河川整備計画(千葉県 2018年)に掲載された生物

赤目川限定ではありませんが、下記の生物の種が記録されています。

鳥類:ムクドリ メジロ ハシブトガラス カワセミ シギ・チドリ類 カモ類

魚類:コイ ギンブナ メダカ ナマズ (ニホン)ウナギ アユ カワアナゴ

水生動物:クサガメ モクズガニ テナガエビ スジエビ

ネズミ類:カヤネズミ

少し離れますが、白子町に親族が居て、1970年前後に幾度も訪れた白子町幸治地内の水路では、大きなニホンウナギがよく獲れました。

注目は、カヤネズミです。ススキやチガヤなどイネ科の植物の葉を使って球形の巣をつくり、それを使って生活します。

今までに出会ったことはありませんが、赤目川付近には生息していそうな環境もありますので、いつかはと思います。

05.赤目橋から南白亀川合流点までを歩きました

この日を農作業の仕事納めと決めていましたが、比較的暖かい日でもあったので、思い立って南白亀川との合流点を目指して、堤防の上の歩道を歩いてみました。

このコーナーを設けた時から、合流点まで行きつき、ご紹介してみたいと考えていましたが、この日も思い付きだけで歩き始め、目標まで到着できるかどうかも分かりませんでした。

最初のポイントとなる、北日当1号可動堰です。

赤目橋からも近く、良く目立ちます。

具体的にどのような役目を果たすのか、もう少し調べてから、加えさせて頂きます。

可動堰に付随する橋から、下流側を望む赤目川の光景です。

流れはゆったりとした、主要な川の雰囲気を感じます。

左側に見える堤防道を進んで行きます。

川にくつろぐカモ類もかなりの数でした。

近づくにつれ、みんな飛び立ちます。

カモ類だけではなく、かなり多くの鳥類に出会いました。

ワシタカの仲間も姿を見せてくれましたが、うまく撮影することができませんでした。

光風荘の建物が見えてくるあたりから、堤防の北側に湿地によく生えるハンノキが見られるようになってきます。

その周辺でも、湿地らしい光景が確認できます。

堤防の下をくぐり、赤目川とつながっていますので、水の循環はあると思われます。

更に進むと、一面が枯れたヨシに覆われた湿地が広がっていました。

このようなヨシ原に出会ったのは、久しぶりです。

一部に水面が出ている所も確認できました。

緑の季節が楽しみです。

堤防から水の流れまで近づくことができる細い道がありました。

右に緩やかに曲がった先に南白亀川との合流点があります。

さらに進み、合流点まで行きつきました。

まさにその時、川沿いの茂みから、何かが飛び出し、傍の草に止まりました。

直感的にトンボと思いましたが、やはり、ちょっと信じられませんでした。

アキアカネのオスです。連日の朝の凍結にどうやって生き延びていたのでしょう?

なかなかよく見通せる場所がなく、はっきりとは分かりにくい画像になりましたが、無事、到達しました。

意外に、大きな川のようにも見えます。

予想以上に自然豊かな環境でした

午前11時頃からの1時間弱の機会でしたが、アキアカネの生き残りや猛禽類に出会ったことなど、思いがけない自然の姿を見ることができました。

特に、川面に泳ぐカモ類を始め、ほぼ絶え間なく鳥たちに出会いました。

鳥類の知識には乏しいので、今後、確認できる鳥を少しでも増やしながら、ご紹介できるようにして行きます。

また、今回は、「豊岡村誌」に掲載されていた、越冬ツバメは見ることができませんでした。

合間で、もう少し時間を取って回ってみたいと思っています。

光風荘裏の湿地に行ってきました

2025年5月29日の午前中に時間ができたので、茂原市御蔵芝(みくらしば)に位置する湿地に行ってきました。

やはり、冬とは違い、新緑の藪状態で、湿地に近づくことができたのは、一カ所だけでした。

赤目川本流と湿地を結ぶ排水路(?)に沿って堤防から湿地側にアプローチできる階段が設けられています。

見た目は汚れた水には見えません。

画像の下側が本流方向です。

昆虫など何か見られないかと、しばらく待機していると、大きなナマズのような魚が近づいて来ました。

ゆっくりとそのまま本流側へ泳いで行きました。

月に一度は観察に訪れ、お伝えしたいと思っています。

チコリーの多菜畑農園

チコリーの多菜畑農園